Недавно, готовясь к собственной выставке, я познакомилась с питерским художником Юрием Чернухой – человеком, известным любителям живописи не только своими живописными полотнами, но и удивительной, несколько трагичной судьбой. Юрий пережил многое: потерю слуха, разочарование в возможность искусства менять мир и возрождение вдохновения. Сегодня выставки его картин собирают заинтересованных зрителей, которые, так же, как художник, верят, что красота и добро необходимы каждому.

Мы разговаривали с Юрием о перипетиях его жизни, творчестве, таланте, и возможности общения с миром, который считает тебя глухим. Думаю, что история моего собеседника заинтересует многих.

— Юрий, в три года вы потеряли слух, по какой причине это произошло?

— На самом деле, причина этого так и не была выяснена до конца. Дело в том, что моя мама работала в гидрометеослужбе города Волжский Волгоградской области. По работе ей часто приходилось ездить в район венного городка Капустин Яр, который в то время был, по сути, военным полигоном на границе с Казахстаном. Иногда, рядом с этим городком проводили и ядерные испытания. А, поскольку мест в детском садике не было, маме приходилось брать меня с собой на работу. Пока она делала пробы воздуха, я спал в машине.

И вот, в один прекрасный момент, после очередного испытания у меня что-то случилось с иммунитетом: я потерял зрение и слух. Зрение потом восстановилось, а слух уже нет. Дело замяли, конечно, и в моей медицинской карточке написали, что у меня «неврит слухового нерва в связи с осложнением на прививку против кори». В общем, так вот это случилось. Как гворится в таких случаях, не повезло.

— Насколько я знаю, ваши родители не были творческими людьми в современном понимании?

— Нет. И мама, и папа – оба инженеры. Мама была инженером в гидрометеослужбе, а отец некоторое время занимал должность главного инженера Волжского завода органического синтеза. Но отец у меня был, как говорят в народе, шишковатый. У него был очень сложный нестандартный характер, который часто заставлял его принимать достаточно рисковые решения. Он совершенно не был приспособлен к роли послушного исполнителя, все время старался делать все по-своему. Частенько это было на грани. Но до поры до времени все заканчивалось хорошо, и его прощали. Однажды после возлияний с коллегами он пришел на завод и подписал какое то разрешение на монтаж объекта. В результате этого монтажа два человека погибли, ответственность за это повесили на отца, скинули его со всех должностей. В общем, он все это не смог пережить, так и покатился по наклонной. Мама с ним развелась и уехала из Волжского в Новороссийск. В Новороссийске оказалась хорошая художественная школа, и я там начал учиться. Кстати в этой же школе учился ныне знаменитый художник Сергей Бугаев (Африка)…

— Когда вы начали рисовать?

— Я рисую с трех лет. Моя бабушка рассказывала мне сказки и водила при этом моей рукой по бумаге. Так мне казалось, что мы рисуем сказки вместе с ней.

Потом я ходил к маме на работу, там были такие длинные, длинные бумажные рулоны, с одной стороны которых были цифры, а, с другой я рисовал бронепоезда и самолеты. Такие огромные, насколько хватало длины.

— А мама поддерживала вашу любовь к рисованию?

— Очень. Сама она не реализовалась как художник, хотя прекрасно рисовала в детстве. Но родители считали, что водить карандашом по бумаге – несерьезное дело и заставили ее выучиться на инженера. Со мной. К счастью, было не так. Меня поддерживали и мама, и бабушка. И это при том, что бабушка у меня непростая, дворянского рода. Она получила в свое время прекрасное воспитание, знала три европейских языка. К сожалению, мне из-за проблем со слухом так и не удалось их выучить. У меня есть фотография в глубоком детстве, где я изображен с огромным бантом на голове. Я как-то спросил у родителей, что это за девочка, а они ответили — это ты сам. Это в бабушкиной семье была традиция – так фотографировать маленьких мальчиков.

— Когда вы окончательно потеряли слух?

— Окончательно я оглох в восемнадцать лет. Тогда я увлекся подводным плаванием в Новороссийске. По возрасту и по объему легких я не подходил, и меня многие отговаривали. Но что нам чужие советы в восемнадцать лет. Естественно, я нырнул, еле вынырнул, потерял сознание, попал в больницу, и слух был потерян окончательно. Я уже не мог общаться со сверстниками. Зато стал много рисовать. Хотел поступать в Мухинское училище в Питере. Но в училище посмотрели на меня, так, как они умеют, сказали, молод еще и посоветовали поехать в Павловск, там есть очень хорошее училище для слабослышащих.. Надо сказать, что в то время у меня еще был классический стереотип – я был уверен, что в основной своей массе искусство глухонемых достаточно примитивно, поэтому особого желания связывать с этим жизнь, не испытывал. К тому же в тот момент я не знал жестового языка. Однако в Павловск все же поехал. Приехал я туда после обеда, никого из администрации на месте не оказалось, и я решил прогуляться по училищу. Поднялся на второй этаж и увидел выставку учебных работ студентов. Меня поразил их уровень, особенным потрясением оказалась акварельная работа Андрея Аверьянова. После этого я безо всяких сомнений остался в Павловске. В училище я проучился пять лет. Там же меня научили жестовому языку. Были, конечно, разные истории. В то время во всех учебных заведениях преподавали только одно направление – искусство соцреализма, и, когда на студенческой выставке я показал свою сюрреалистическую работу, случился большой скандал. Ставился даже вопрос о моем исключении из училища, однако часть преподавателей встали на мою сторону и меня оставили. После этого я тихонько начал знакомство с авангардным искусством Ленинграда. Начал появляться в кафе «Сайгон», такое культовое место на Невском, где «тусили» неформалы. Там в то время можно было встретить молодого БГ, Цоя или Шевчука.

— В Мухинском училище вы так и не поучились…

— Да, не сложилось. Когда я закончил училище в Павловске, то устроился художником на предприятие там же под Павловском, оформлял агитационные плакаты. Тогда же по собственной инициативе я разработал цветовые эскизы деревянных домов (по Скандинавскому типу), тогда мне хотелось хоть как-то скрасить серость окружающего пейзажа (да и жизни, в целом) и людям это нравилось. Потом я даже стал руководителем бригады — неплохо зарабатывал. В то время я еще мечтал вернуться в «Муху», меня там уже ждали, я хотел учиться на факультете монументального искусства. Но предприятие «Коммунар», на котором я работал, меня не отпустило. Меня спросили: «Ты хочешь квартиру? Тогда оставайся и отложи поступление в институт». К тому времени у меня уже появилась семья, и я выбрал квартиру.

Тогда у меня уже был слуховой аппарат, и я часто выполнял функцию переводчика между слышащими и неслышащими. Глухие очень трудно адаптируются в обществе из-за отношения к ним людей. Все думают, как с ними разговаривать-то, они же глухие, и предпочитают обходить стороной.

— В то время такое отношение к неслышащим было в целом в обществе или у отдельных людей?

— Советская политика нам всем известна: в стране инвалидов нет, мы все здоровая нация, а убогих нужно прятать в специальные места, чтобы их не видно было. Соответственно, и у большинства людей имелся этот стереотип, что сказывалось на их отношение к неслышащим. Например, в «Мухе», когда я поступал, все старались мне как-бы «хорошо» сделать, и старательно орали мне чуть ли не в ухо. Я человека отстраняю и говорю, что читаю по губам. Тогда он подходит снова и начинает говорить, специально растягивая рот, чтобы мне понятнее было.. А я вообще не понимаю, что мне говорят, только гласные считываю, длинные такие: ааа, ыыы, уууу.

В общем, когда появился cлуховой аппарат, стало немного получше.

— Юрий, как художник, вы участвовали в выставках авангарда?

— Да, под вымышленным именем.

— Почему?

— Я хотел квартиру, а начальник у меня был членом парткома. Если бы он узнал, что я участвую в неформальной выставке, с надеждой на собственное жилье можно было бы попрощаться. У меня уже тогда сформировалось собственное видение живописного стиля, которое требовало участия в такого рода вернисажах, и я решил всех обмануть — просто перевернул свою фамилию наоборот, получилось очень звучно – Ахунреч. И, когда представилась возможность, выставил свою небольшую работу «Красный носорог» в Д,К, им. Кирова в Ленинграде под этой вымышленной фамилией.

Впрочем, «Красный носорог» – картина, суть которой предельно ясна даже не слишком умным людям: на ней был изображен огромный носорог на фоне неожиданно хрупкого Эрмитажа. Собственно красный носорог – символ коммунизма, если эта махина начнет бегать по городу, то снесет все на своем пути – архитектурные памятники, искусство, историю, музыку, красоту – в общем, все, чем всегда славился Петербург.

Известно, что в советское время такого рода вернисажи проходили под жестким контролем партии, а сотрудники КГБ обязаны были посещать эти выставки, и по службе, и, как говорится, по вдохновению – среди них, кстати, было много образованных людей. Иногда даже коллекционеры встречались. Это были уже брежневские времена, более мягкие – чекисты тогда никого особо не прижимали.

Но этот вернисаж, я уже не помню по какой причине, оказался злополучным. Картины провисели всего один день, потом его закрыли. Все разобрали свои работы, а моя работа пропала. Дальше началась «чернуха» созвучная моей фамилии.

Сначала ко мне на работу, прямо в партком пришла повестка из КГБ с вызовом, после чего начальник начал смотреть, как на врага народу. В тот момент с мечтой о квартире я почти распрощался и поплелся в «Большой дом» на Литейном. Там выяснилось, что при вывески работ, девушка, которая оформляла выставку, ошиблась, и вместо вымышленной фамилии «Ахунреч» написала «Георгий Ахунре». Все это я выяснил в процессе беседы с молодым офицером в штатском. Между нами произошел примерно такой разговор:

— Да, — отвечаю.

— Кем ты работаешь?

— Маляр.

— Может художником работаешь? – смотрит пристально.

— Нет, я маляр!- говорю.

— А что ты делаешь?

— Заборы крашу

-Я слышал, ты не только заборы красишь, но еще и дома?

— Приходится…

— Ладно, но ты рисуешь?

— Конечно, рисую, если я маляр…

— Я был на выставке в ДК им Кирова, интересная, особенно мне понравился «Красный носорог» и фамилия автора меня потрясла — Георгий Ахунре.

— Итальянец, наверное?

— Ecли перевернуть, то получается «Ернуха». А может это ты нарисовал?

— Да вы что! Я заборы крашу!

Он долго со мной беседовал в таком ключе, а потом попросил – ты вот тут подпиши – с тобой ничего плохого не будет.

А меня до этого ребята предупреждали, что ни в коем случае ничего нельзя подписывать. Что хочешь придумай, но только до последнего не подписывай, иначе тебе везде дорогу тебе закроют.

Я и не стал подписывать, и меня попросили подумать и посидеть в коридоре. Дело было почти вечером, здание постепенно обезлюдело, офицерик мой пропал куда-то, а выйти без его подписи из здания нельзя. В результате, я просидел там всю ночь. Интерьеры этого дома были чем — то похожи на интерьеры из фильма «17 мгновений весны» — вокруг только дежурные и часовые в форме.

На просьбу пройти в туалет тут же, на этаже, мне отказали. Вместо этого под конвоем сопроводили в подвальную уборную, местечко, мягко говоря, не из приятных. Думаю, делалось это специально, для наглядного воспитание и оно оказалось действенным для моей психики.

Там, в этом подвале, меня посетила простая человеческая мысль: «Зачем мне это?»

Утром меня позвали в кабинет: офицер извинился, сказал, что просто забыл про меня. И, хотя я так и не подписал то, что он меня просил, он с улыбкой пожал мне руку, и подписал разрешение на выход из здания!

Выйдя оттуда, я выпил полбутылки водки, а, вернувшись домой, устроил во дворе огромный костер из своих работ. Какие-то работы жена все же успела вытащить, спасти. Но я тогда бросил писать картины и лет шесть-семь ничего не создавал. Я был полностью разочарован, мне не хотелось писать глупые натюрморты, пейзажи, а то, что мне нравилось, делать было небезопасно. И только в 1991 году про меня вспомнили слабослышащие художники. Предложили интересные проекты, и я снова начал писать.

— Вы вернулись к художественной деятельности после семилетнего перерыва…

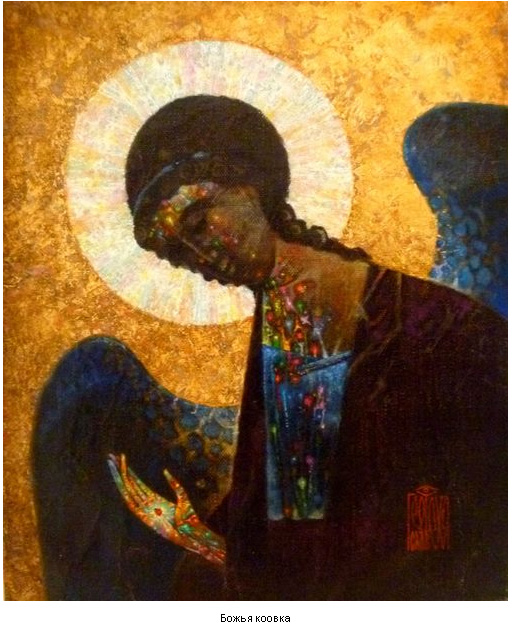

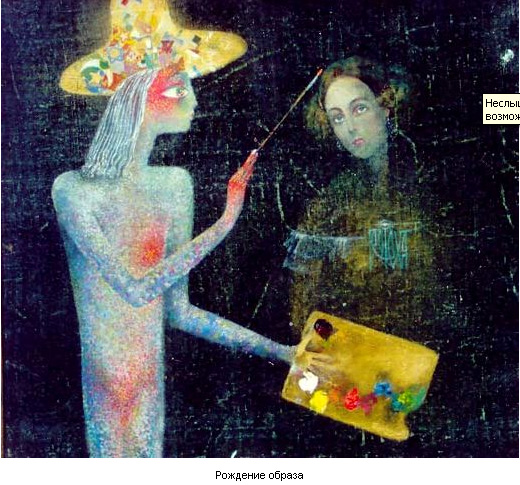

— Да. В 1991 году, после поездки в Печерский монастырь, куда меня не приняли монахом и живописцем, предложив вместо этого работу дворника и маляра, я уехал в Петербург и снова стал рисовать. Выставки потянулись одна за другой. Политикой я больше не занимался, меня интересовал духовный мир. В тот момент, мне кажется, мои картины стали символичны. Тогда же я взял себе псевдоним «Геочеха», поскольку в детстве меня крестили Георгием. В моих картинах есть символ — шляпа, он у меня везде присутствует. Глаз — всевидящее око. Если взять сокращенно буквы фамилии получается ЧХ. В этом есть знак сущности, души — чего то бестелесного. Внутренний мир каждого человека прекрасен. Мне это интересно, я в поиске таких вещей.

— Но ведь во внутреннем мире человека есть как «белое», так и «черное».

— Меня больше интересует белое. Обычно черное — это просто шлак, какое-то наслоение. Под ним все — равно белое. Люди боятся своей внутренней сущности — это что- то детское такое, беззащитное, поэтому они прячутся за внешние атрибуты, маски. Мне нравится извлекать из-под всего этого саму суть. Я с осторожностью отношусь к религии, к любой религии. Я связываю ее с духовностью.

— Вы были членом клуба «Прометей», это было после или до того как начали рисовать снова?

— С этого клуба в 1991г. все и началось. Но гораздо важнее для меня стало участие в художественном объединении «Гефест».

Его бессменный председатель Наташа Сафронова собрала самых сильных интересных художников, создала ячейку единомышленников! В этом ее заслуга. Мы пробивали путь неслышащих художников среди слышащих. Вставлялись в Доме журналистов, во Франции в Доме искусства и науки, в Финляндии и других престижных залах России и за рубежом!

— Почему вы выбрали в своем творчестве именно игру смыслов?

— Знаете, мне правда очень нравятся люди, нравятся как художнику, не внешнее их проявление, а внутренняя их суть. Мне нравятся подтексты, неоднозначные смыслы, философские рассуждения.

У меня есть картина называется «Ослепление иконописцов». Наверное, это своеобразный ремейк на фильм Тарковского «Андрей Рублев». Для этой картины я использовал виды Ладоги, рядом со старым Кремлем.

Там, на фоне всей этой красоты происходит трагедия — воины некого князя ослепляют бригаду иконописцев, чтобы они не смогли расписать соседний храм, принадлежащий другому князю конкуренту. Ослепление — это трагедия. Особенно, для художника. Но если приглядеться, то внизу картины можно увидеть валун за которым спрятался мальчик, ученик этих иконописцев, а значит преемственность, искусство, жизнь продолжаются!

Еще мне нравится Брейгель. Самая любимая из его картин – «Падение Икара». Для меня любая картина как визуальные стихи, где сама композиция играет большую роль, я очень серьезно отношусь к композиции.

— Юрий, тенденция последнего времени создавать мероприятия, фестивали, где участвуют только люди с ограниченными возможностями. На ваш взгляд это правильно, имеет эффект? Или лучше бы было интегрировать таких людей в общество?

— Конечно, с одной стороны, таким людям необходимы подобные мероприятия, выставки. Но с другой стороны они ограничены этим пространством. Им бы хотелось быть интегрированными в общество. Но организациям типа «Союза художников» они не нужны и неинтересны. В Москве и Петербурге это, может быть, не так ярко выражено, а в других городах по-прежнему предпочитают не иметь дел с инвалидами.

Например, я помимо Питера живу в Саратове, у меня там своя мастерская. В Саратове начиная с перестройки, основная масса художников, словно близнецы, рисуют в стиле «а ля Мусатов» или «Кузнецов», выдавая это как некий саратовский почерк или стиль.

При этом в Саратове с успехом проводились выставки неслышаших художников Дикова (с его темой о Романовых и Столыпине), Тихомирова (с темой «Старый Саратов»), Милохина (который обладает уникальным индивидуальным стилем, который часть слышаших просто копируют). Выставки этих художников очень популярны среди местных жителей, журналистов, интеллектуалов. Словом, у всех, кроме местного Союза художников.

При этом на словах чиновники не против участия этих художников на своих вернисажах, но на деле отборочная комиссия из сорока, например, работ Дикова выбирает один пейзажик, у Тихомирова также утверждают одну работу а Милохина и вовсе не пропускают. Что тут скажешь? Разве это не явная предвзятость? Вроде бы кажется, что инвалидам совсем уж не отказывают, но при этом складывается постоянно ощущение, что их часто просто используют. Возможно, со временем подобное отношение изменится.

— А как вы относитесь к современному искусству?

— Я к любому искусству отношусь искренне положительно. Для меня главное чтобы оно было незлое. Единственное, что я откровенно не люблю — это политизированное искусство. Я считаю, что провокация вызывает агрессию, которая возвращается в трехкратном объеме.